La maintenant fameuse « révolution digitale » était censée nous apporter santé, bonheur, fin de nos crises d’eczéma, et surtout une productivité décuplée. Étrange, les chiffres montrent exactement le contraire.

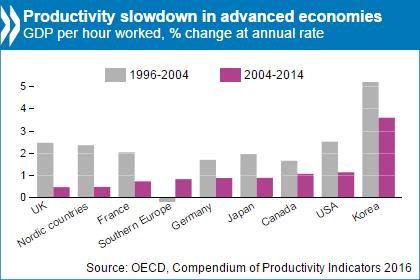

Ainsi l’indice de productivité dans les pays occidentaux prouve que la décennie 2004-2014 marque un fort ralentissement de la croissance de la productivité par rapport à la décennie 1994-2004. Or la progression des salaires est directement liée à cet indice. Une productivité qui croit faiblement égale des hausses de salaire plus faibles.

Là, je devine que vous vous sentez plus concernés.

Les promesses économiques du digital ne seraient donc pas au rendez-vous ? Et si la faute n’était pas dans le manque de digital mais dans le mauvais digital ?

Le ralentissement

La productivité, au sens économique, c’est la quantité de PIB produite par unité de temps. On peut alors mesurer la variation de cette productivité pour déterminer si cet indice de productivité augmente ou diminue. On s’intéresse alors à la croissance de la productivité.

Ce graphe de l’OCDE est très net : la croissance de la productivité a été beaucoup plus forte dans les années 1994-2004 que pendant la décennie 2004-2014 :

Ce ralentissement laisse augurer des augmentations du niveau de vie beaucoup plus faibles. Ainsi, selon l’économiste et historien américain Robert Gordon, les salaires aux Etats-Unis vont augmenter 2 fois moins vite que ces dernières décennies, du fait de ce ralentissement.

Expliquer l’évolution de la productivité est extrêmement difficile tant les paramètres qui rentrent en compte sont nombreux. Menons l’enquête sur les explications possibles de ce ralentissement.

Les suites de la crise de 2008 ?

On peut légitimement se demander si la crise financière n’a pas eu un impact direct sur la productivité. Les entreprises ont diminué leurs investissements post crise, ce qui aurait ralenti le rythme des évolutions d’outils, des processus, des organisations.

Mais les économistes de l’OCDE étudiant la productivité rejettent cette hypothèse.

La croissance de la productivité reste à son niveau d’avant la crise dans de nombreux pays mais les faits montrent que la croissance de la productivité a commencé à décliner avant la crise.

La crise de 2008 n’explique donc pas ce ralentissement.

Une mauvaise mesure de la productivité ?

Certains, qui refusent de croire à ce ralentissement ont poussé l’hypothèse de la mauvaise mesure. Selon eux les calculs de productivité ne prendraient pas suffisamment en compte les effets des nouveaux outils numériques gratuits du type Gmail ou Facebook.

Une étude d’économistes de la FED a rejeté cette hypothèse, en arguant que ces services « gratuits » sont financés par la publicité. Or les modèles économiques utilisés pour calculer la productivité n’ont pas attendu Facebook ou Gmail pour prendre en compte les services gratuits basés sur la pub. C’est le modèle essentiel de la TV et de la Radio depuis 60 ans, rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue là.

Gmail et Facebook sont donc bien comptabilisés, ouf.

Les innovations technologiques modernes sont-elles trop modestes ?

Une autre hypothèse consiste à modérer l’effet des innovations récentes en se demandant si elles sont aussi radicales et puissantes que ce que l’on croit. C’est la thèse poussée par Robert Gordon :

Gordon estime que toutes les découvertes de dimension historique – de l’eau courante à l’électricité en passant par le moteur à combustion interne et les moteurs d’avion – sont derrière nous. En comparaison, les progrès dus aux messageries instantanées et aux jeux vidéo ne représentent pas grand-chose en termes de gain de productivité et d’amélioration du niveau de vie.

Autre illustration donnée par Robert Gordon : les appareils et l’organisation de votre cuisine n’ont pas changé depuis le XXe siècle. Il n’y aurait donc pas de croissance de la productivité dans ce lieux comme on a pu en rencontré au XXème siècle.

Là, je commence à douter de la théorie de Gordon. En effet, il donne des exemples issus de l’économie du XXe siècle qui ne sont plus pertinents. L’exemple donné sur la cuisine est bidon car la part du PIB concerné par les achats pour votre cuisine est minime.

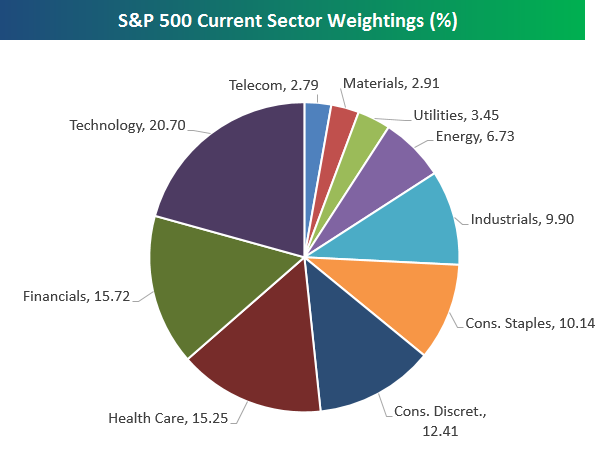

De plus, Gordon ne regarde pas au bon endroit : aux US, la part des secteurs technologique et financier dans l’économie est maintenant de 35% alors que la part des secteurs énergie et industrie ne représentent que 17% du PIB.

Les innovations historiques qui font encore larmoyer Gordon (électricité, moteur à combustion), étaient des innovations pour les secteurs dominants du XXème siècle (industrie, énergie…). Ces secteurs étant maintenant secondaires par rapport aux secteurs immatériels, c’est légitime d’attendre des changements radicaux issus des innovations immatérielles.

Dompter la bête numérique

Autre hypothèse : nous ne cueillons pas encore les fruits des innovations numériques car nous sommes en plein dans la courbe d’apprentissage de ces nouvelles technologies. Nous devons encore apprendre à dompter la bête numérique.

Cette période d’adaptation a aussi eu lieu avec les innovations radicales comme l’arrivée du moteur électrique dans les usines. A l’époque le moteur a d’abord fortement dégradé la performance des chaînes de production, avant de réellement apporter des effets positifs.

Qu’est-ce qui se cache derrière cette « courbe d’apprentissage » du numérique, tant au niveau des organisations que des individus ?

A l’échelle des organisations

L’hypothèse de la période d’apprentissage semble encore plus solide quand on découvre que ce sont les secteurs les plus numérisés (nouvelles technologies, prestataires de services, secteur financier) qui montrent les ralentissements de productivité les plus importants.

Ainsi selon l’OCDE :

Bien que le ralentissement ait été réparti sur tous les secteurs d’activité, la croissance de la productivité du travail après la crise a chuté significativement dans les services de l’information et de la communication, le secteur financier, les assurances et le conseil.

Ces secteurs où la place du numérique est capitale, ont tout à gagner… ou tout à perdre de leur usage du numérique. Comme pour l’endettement, l’usage du numérique a un effet levier démultiplicateur. Bien utilisé ça marche beaucoup mieux. Mal utilisé, les pertes sont plus importantes encore !

Il faut tirer sur le « levier ». Mais dans le bon sens. Et sans le casser.

Pourtant, certaines organisations ont appris à dompter la bête numérique tandis que d’autres sur-investissent pour un retour sur investissement qui tarde encore à arriver. Selon l’OCDE :

L’écart entre les entreprises les plus performantes – celles qui atteignent des sommets de productivité – et les autres, semble s’être élargi, probablement à cause du ralentissement de la diffusion de la connaissance et de la technologie, créant des dynamiques de « winner-takes-all » dans certains marchés pour un petit groupe de top performers.

J’abonde dans ce sens. Mes expériences de conseil dans les secteurs des nouvelles technologies, des services ou des médias, confirment ce point de vue. A métiers comparables, je vois des équipes très performantes qui produisent de la valeur avec un niveau de qualité et de vitesse totalement inimaginable pour les équipes les moins productives.

Les causes sont connues :

- on soupoudre de numérique les processus existants, sans les repenser de fond en comble avant de les numériser

- on numérise sans modifier l’organisation, alors que la numérisation permet de repenser la hiérarchie et la place de chaque métier dans la chaîne de valeur

- on continue à former les personnes comme on les formait quand l’outillage et les usages numériques étaient simplistes et stables dans le temps

- on numérise en se disant que « ça y est, c’est fait », alors que bien sûr c’est un mouvement continu

A l’échelle individuelle

La question du droit à la déconnexion ou la plainte récurrente d’une saturation d’emails obligent à poser la question qui tue.

Et si nos usages individuels du numérique au travail n’étaient pas la raison principale de la perte de productivité chez les « travailleurs intellectuels » ?

Personnellement, je suis convaincu que c’est une part du problème. Peut-être minime. Peut-être importante. Mais une part certaine.

Sans détailler ici les effets de la surconnexion sur notre productivité, je vous renvoie aux articles de ce blog sur notre temps de concentration devenu ridiculement faible, ou encore sur le multitâche qui nous rend idiots.

En revanche, je suis persuadé qu’il existe une sortie par le haut. Je pense qu’on peut rester très connecté ET bénéficier de gains de productivité issus de cette connexion. Mais cette voie là est d’abord difficile à trouver, puis extrêmement ardue à suivre au quotidien.

La formation « Le Temps Reconquis » est le meilleur moyen pour entamer votre voyage sur ce chemin là.